在板梁古村民宿住了一晚,原计划第二天去蔡伦竹海,可早晨一直下雨,下个不停。蔡伦竹海需要开车上山,欣赏沿途的竹海景观,以及到山顶登观海楼,欣赏山林美景。下雨天,雾蒙蒙的,估计美景不佳,所以改变行程,直接去耒(lěi)阳。耒阳是造纸鼻祖蔡伦的故乡,也是有名的造纸之乡。来耒阳第一站,蔡伦纪念园。纸和造纸术是中国古代四大发明之一。东汉元兴元年(公元105年),蔡伦利用廉价易得的树皮、废麻、旧布、破鱼网作原料,造出了质轻、价廉、便于书写的植物纤维纸,史称“蔡侯纸”,取代了笨重的简牍和昂贵的缣帛,为人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出的贡献,千百年来备受人们的尊崇纪念。

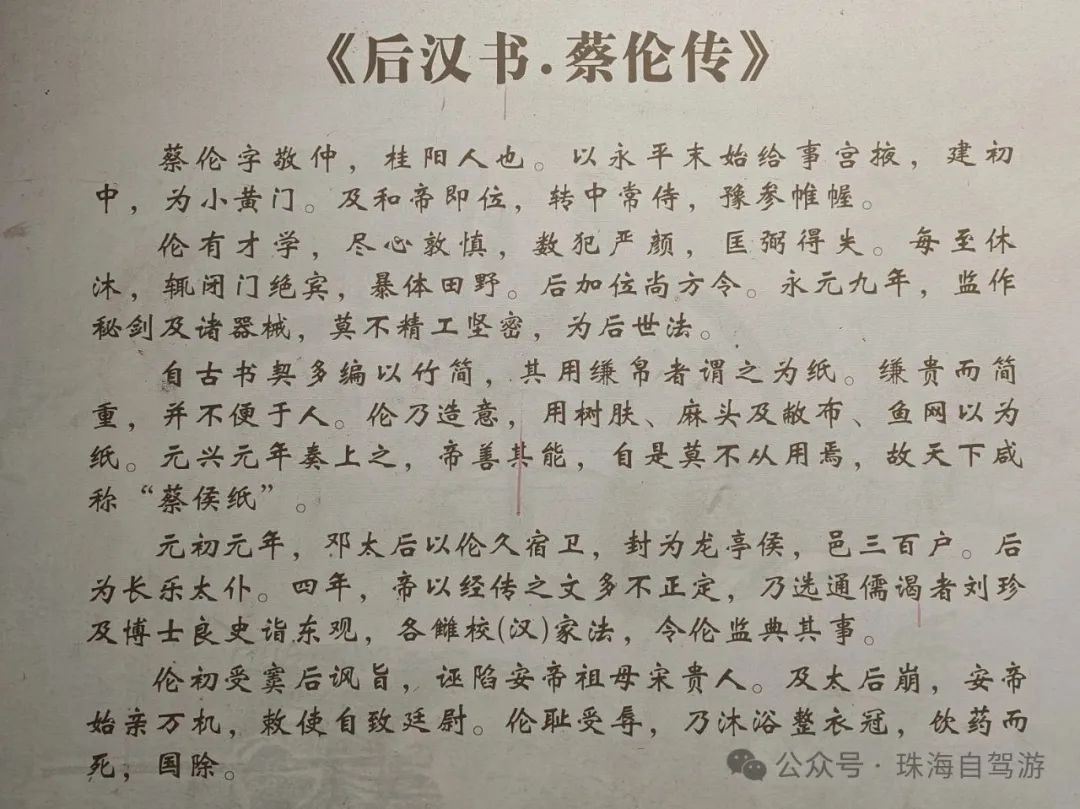

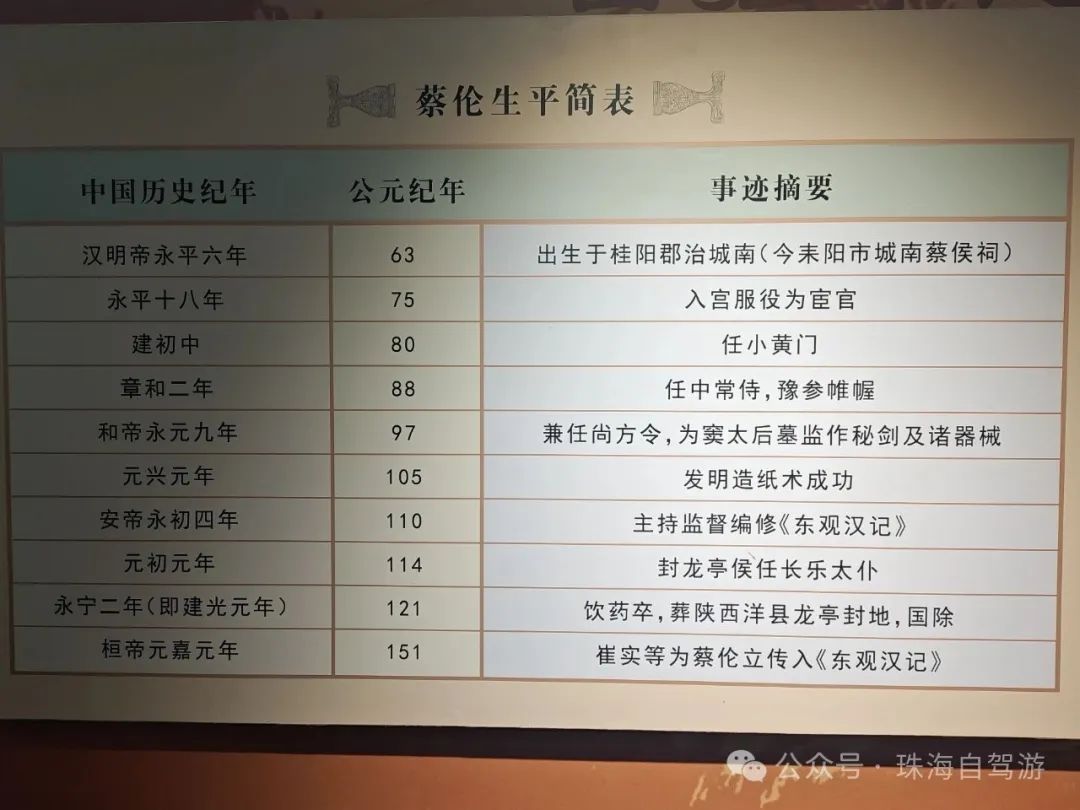

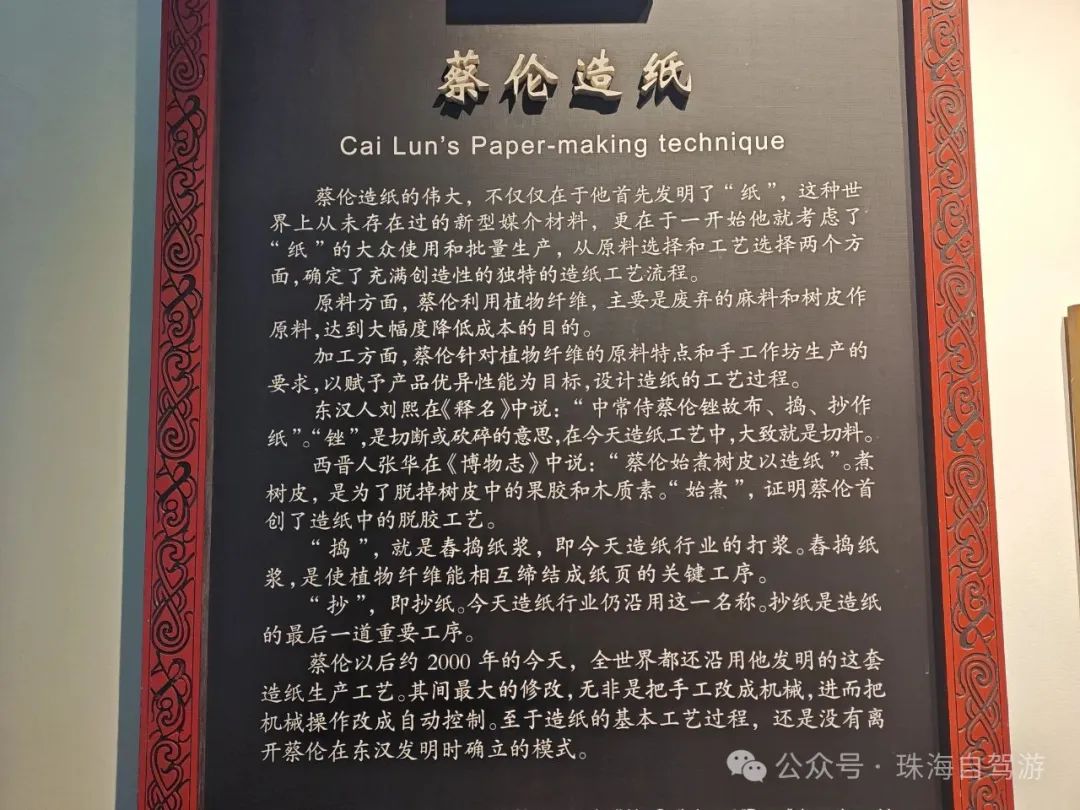

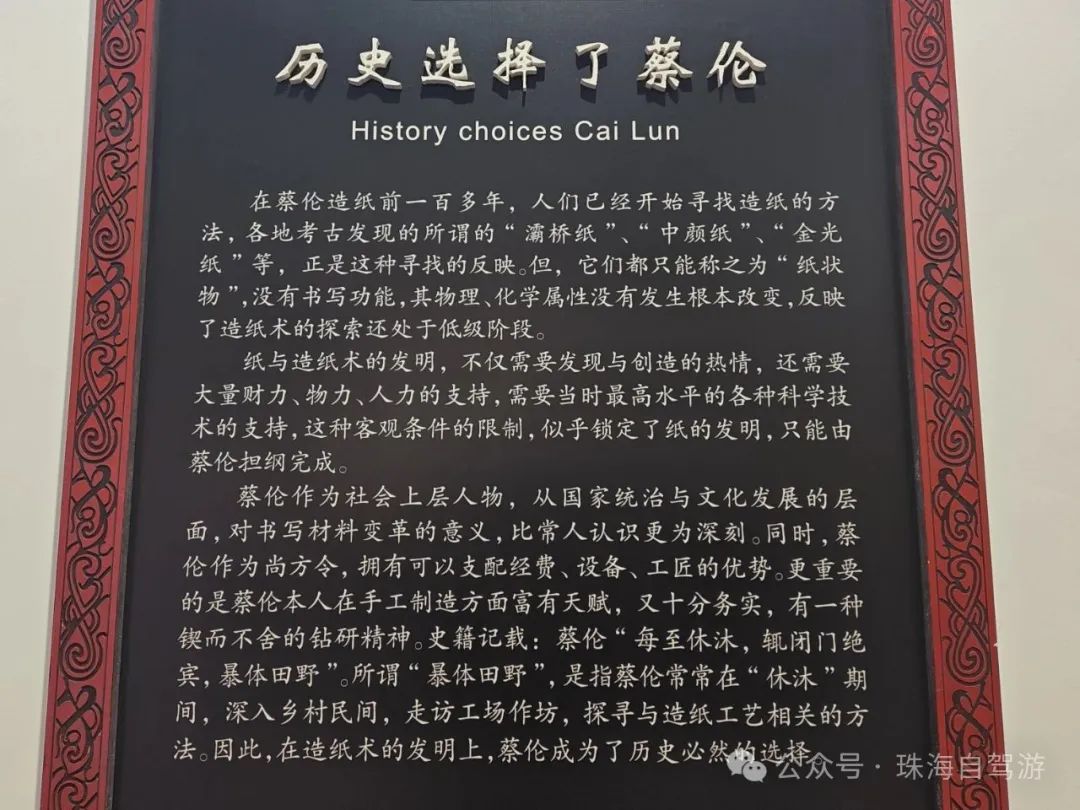

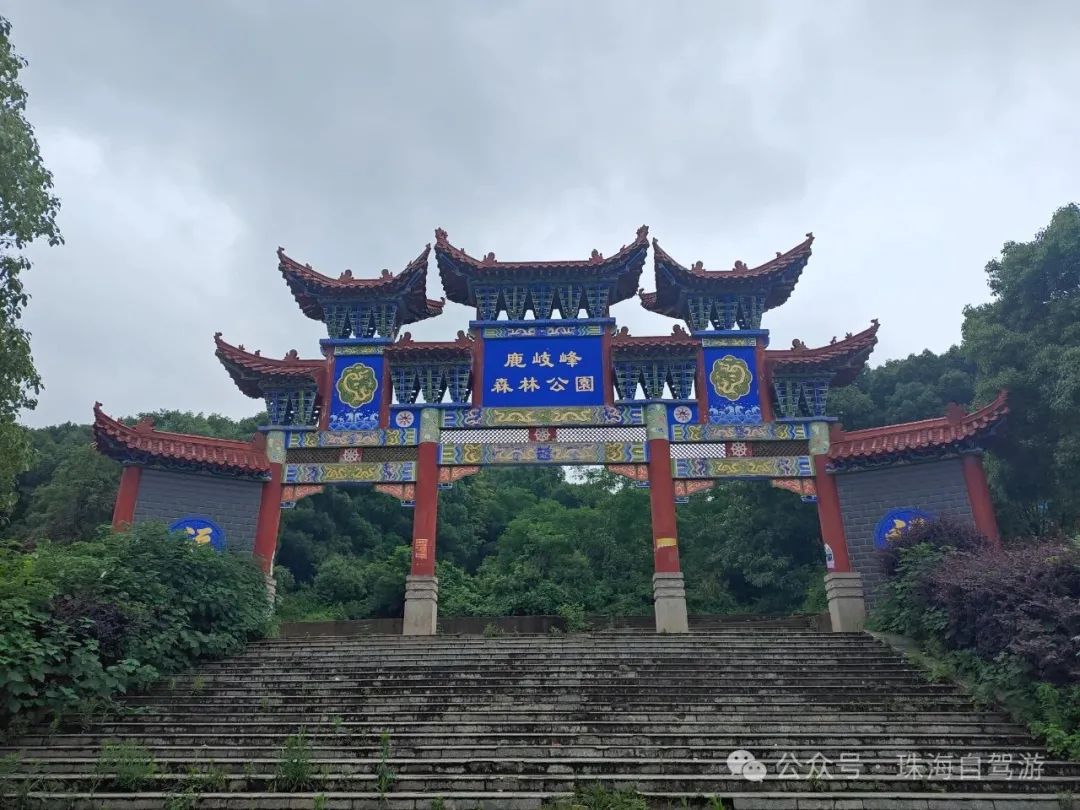

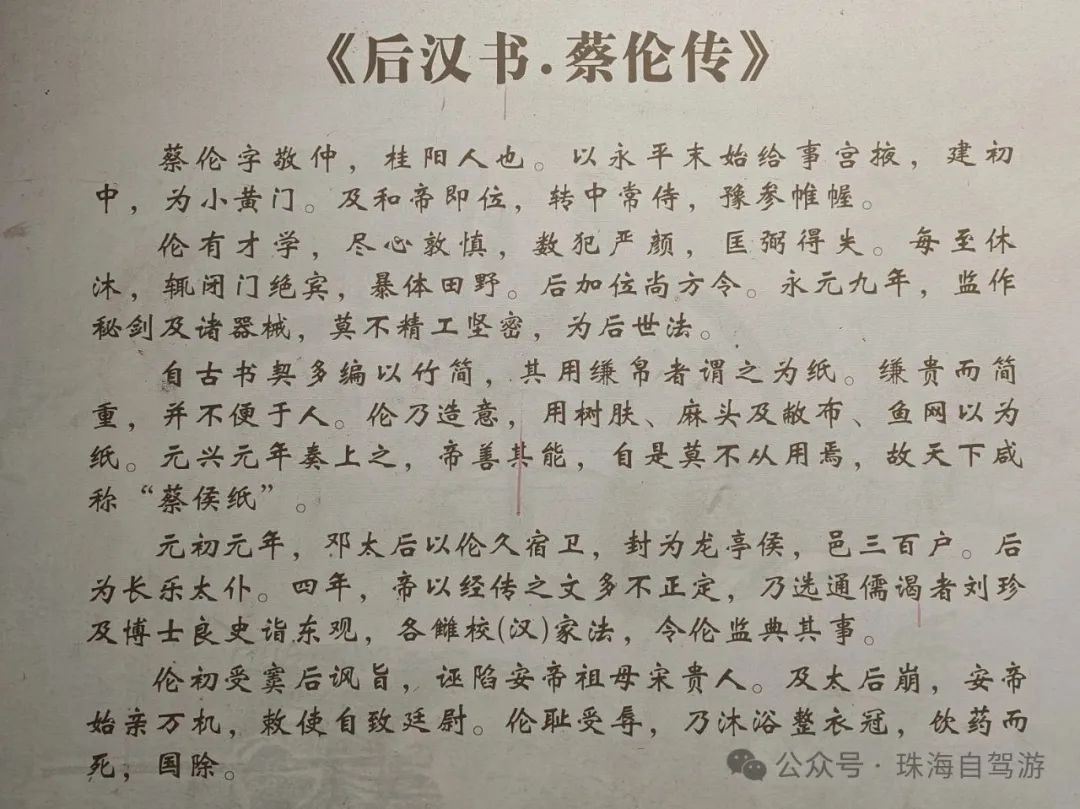

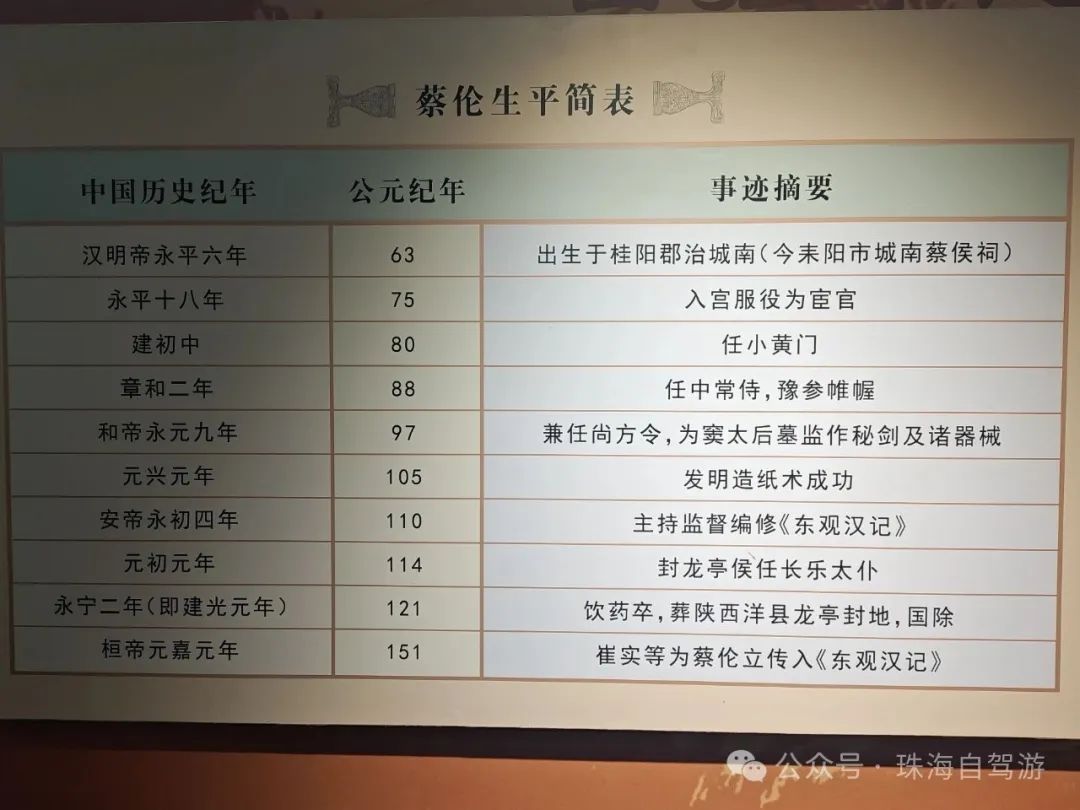

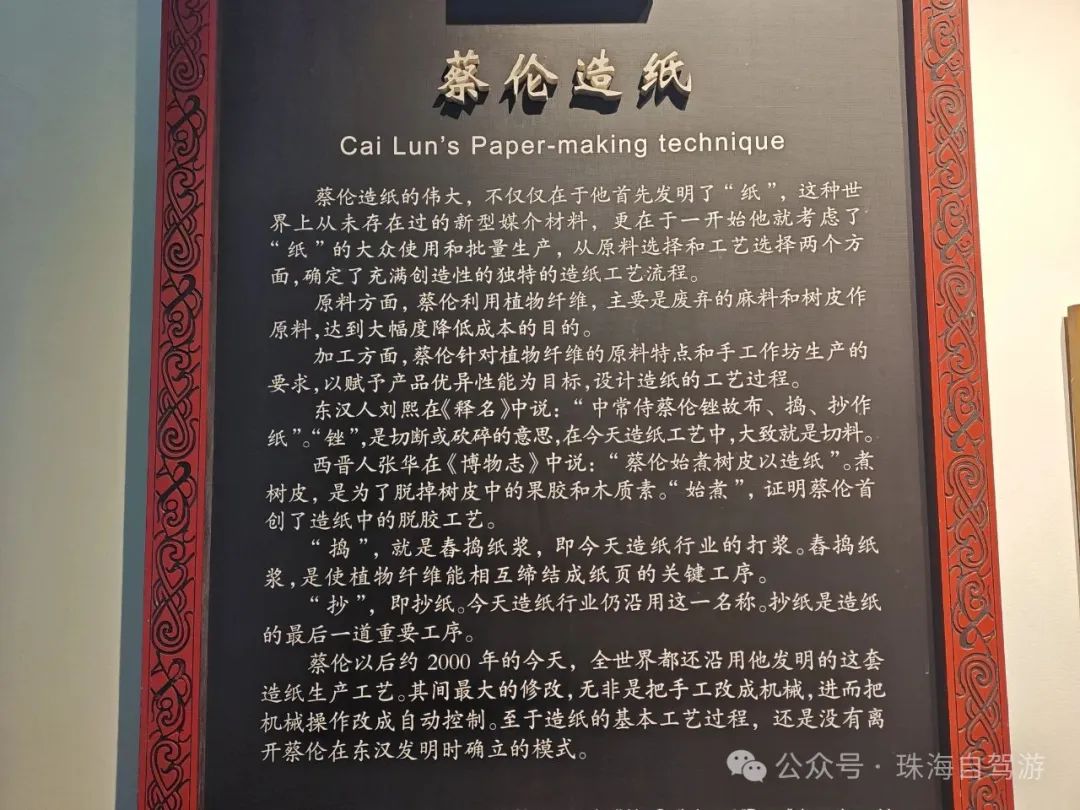

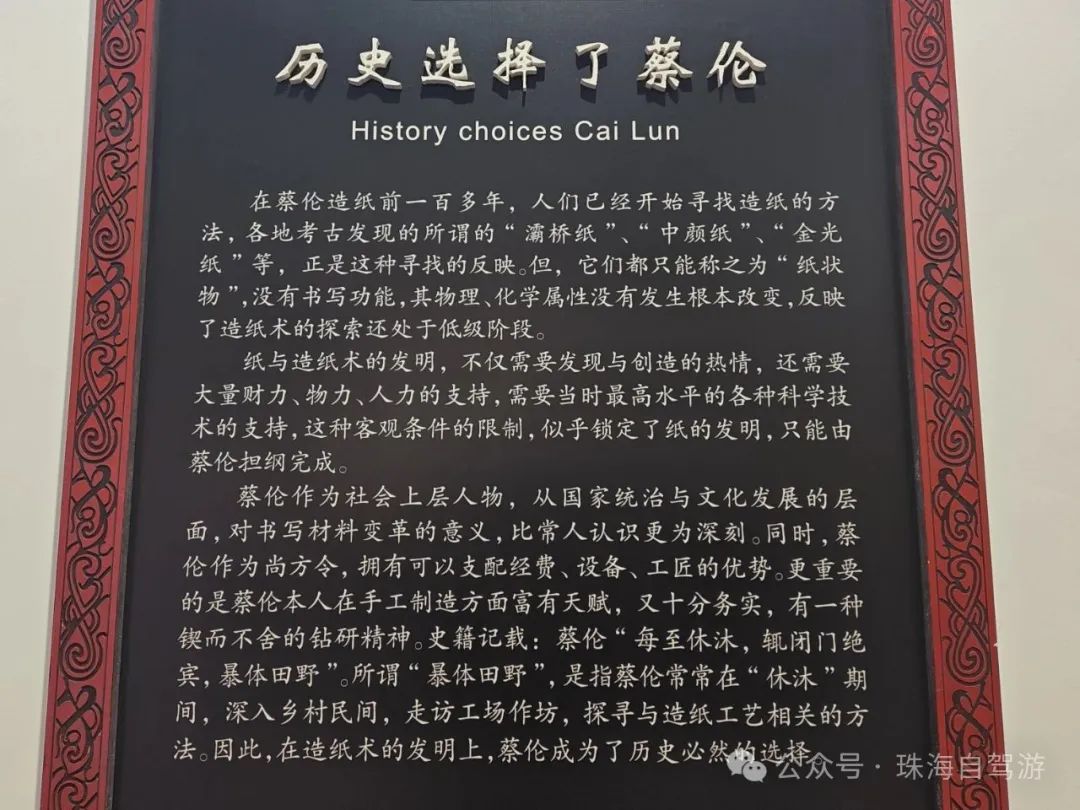

后汉书有一篇蔡伦传,史书为一个人单独写一篇传记的还真不多。蔡伦(公元63年-121年),字敬仲,桂阳郡人(就是现在的耒阳市),东汉宦官、发明家。汉明帝永平末年,蔡伦13岁(公元75年),被送入宫中做宦官,汉章帝建初年间,蔡伦18岁(公元80年),升任小黄门。汉和帝继位后,蔡伦26岁(公元88年),升任中常侍,得到和帝信任,成为侍从皇帝,在皇帝身边传达诏命,可以参政、议政的官员。俸禄二千石,地位与九卿等同。后加位尚方令,成了皇宫工厂的主管,颇有权势。永元十四年(公元102年)蔡伦在邓皇后的支持下,总结以往人们的造纸经验,革新造纸工艺,最终制成了“蔡侯纸”,并于元兴元年(公元105年)奏报朝廷,汉和帝下令推广他的造纸法。后来,蔡伦因多年宿卫之功,获封龙亭侯,不久又任长乐太仆。之前在课本上学的没那么详细,很多是在课本里学不到的,蔡伦生平陈列馆介绍的比较详细了。原以为蔡伦是民间匠人,方知竟是掌权的宦官,能参政议政,颇有权势的大太监,若无此身份,焉能调动资源完成造纸术技术革命。13岁入宫,26岁参政,封侯拜爵,最终却因政治斗争服毒自尽。纸的轻盈,反衬人生的沉重。西汉时期已经有纸,蔡伦总结西汉以来造纸的经验,改进了造纸术。蔡伦纪念园里的蔡伦墓是衣冠冢,这里曾是蔡伦的故宅旧址。蔡伦古法造纸技艺传习所,可亲身体验蔡伦古法造纸。纸博物馆大门在纪念园外面,以为没开门,未进去参观。出蔡伦纪念园往东,就是耒水河,河中有一狭长形绿洲,之前叫靴洲。据《耒阳县志》记载,杜甫来到耒阳后,受到耒阳县令的盛情款待,离开时因走得急,没来得及回谢耒阳县令,就乘船顺流下衡州了。等县令来寻找杜甫时,只看到了一只靴子,以为杜甫已死,于是在耒阳修了杜甫墓(现耒阳市第一中学校内),这座杜甫墓是“靴冢”。绿洲改名靴洲,2000年由市政府改建为杜甫公园。杜甫公园四面环水,需通过张飞索桥进入。为什么叫张飞索桥,跟三国时期的张飞有关吗?因为索道另外一端是张飞广场。据说张飞曾在耒阳当过县令,故耒阳人民为纪念张飞修建了张飞广场。刚从张飞广场走过,但没留意是张飞广场,也没看到张飞铜像。杜甫公园主要是游乐场,下着小雨也没几个游客,就简单逛了一圈,欣赏一下耒水两岸景色。一直下着小雨,也没什么地方逛的,就搜了下附近的公园,到了鹿岐峰。牌坊侧边有个停车场,停车后发现进山的路是水泥路,不用徒步,所以就开车一直往上。山上有鹿峰寺,据鹿峰寺碑记描述,原址在山顶,名为羊角仙庵,明代正德年间迁到现址,清嘉庆年间改名鹿岐峰庵,清乾隆年间更名鹿峰寺。1953年拆除,上世纪八十年代到九十年代,陆续修建成现在的规模。这里没遇到其他游客,参观后面的高塔时,有一人开车到这里,在亭子设茶具,又从车上卸下来不少东西,摆上小桌,炉具,野餐。这里倒是一个清净的地方,看山下风景也好。

三教共居一室,儒释道融合,从梁武帝就开始强调三教合一。之前去过恒山,山西悬空寺就是儒释道三教合一的寺庙。

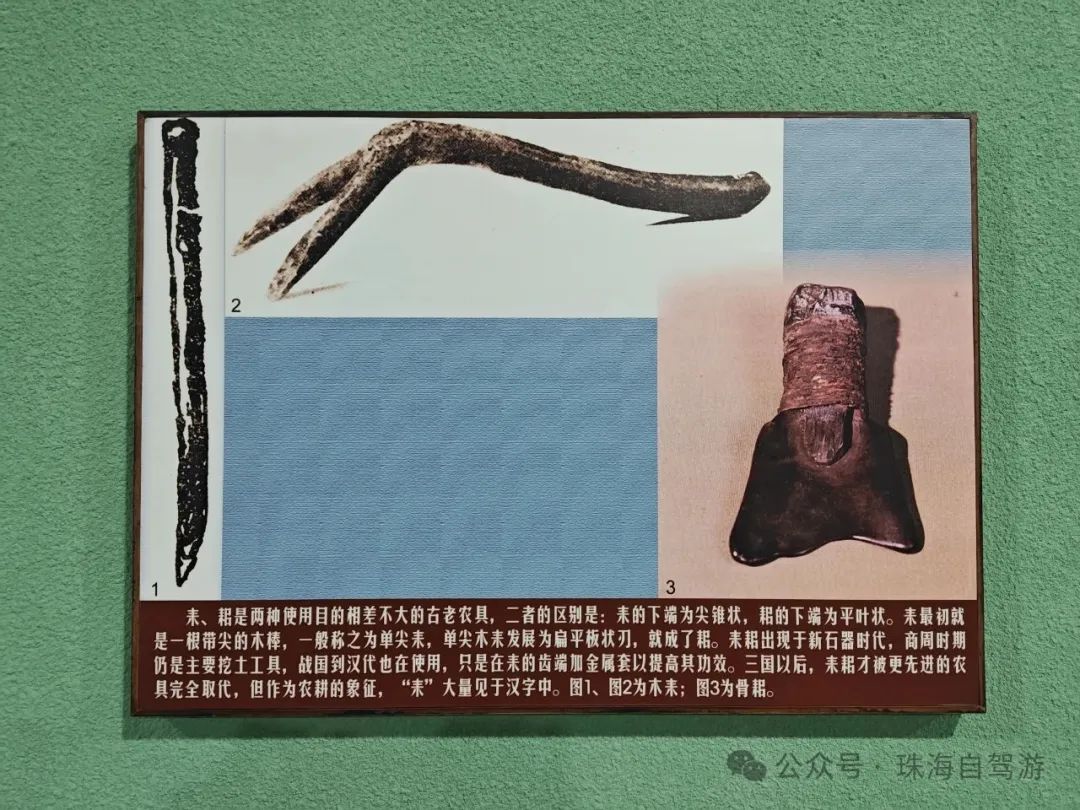

伽蓝殿供奉的伽蓝菩萨,就是关羽。关羽,儒家尊为文衡帝君,佛教尊为伽蓝菩萨,道教尊为关圣帝君,南方民间尊为武财神,一人在三教都有任职,挺忙的。寺庙侧边,就是靠山体一面,有个八卦井,未来得及进去仔细看,就落荒而逃。里面有一大马蜂窝,有水桶那么粗大,马蜂蜂拥而动,嗡嗡作响,这里多久没人打理了。这面山体还有十殿阎罗殿,文字加实物模型展示,每殿阎罗的职能职责很形象,易懂,未拍照。十殿阎王信仰起源于佛教,但后来逐渐与道教和民间信仰融合,形成了独特的中国冥府文化。道教是中国本土教,为什么说是跟道教融合而来的呢,这十殿阎罗都是中国本土人物,比如第五殿阎罗包拯,包青天,他信佛教吗,在佛教里任职吗,肯定不是,只能是道教和民间信仰融合而来。上峰寺只有2层建筑楼房,里面还比较空荡,碑记写需化缘筹款修缮。来耒阳的第二天上午,天晴了,先到神农广场转一转。神农创耒,9.5米高的神农雕像,手持耒耜(sì),象征农耕文明起源。耒阳的耒字,源于一种叫耒的农具,这种工具,传说是神农炎帝在耒河边发明的。这是个重大事件,耒的发明,推动了农耕文明。人们为纪念炎帝,就把这条河流取名耒水,耒水岸边还有耒山。后来,秦始皇在湖南设置五个县,耒水两岸辽阔的土地,成为耒县。又因县城在耒水北面,北面为阳,改名耒阳县。

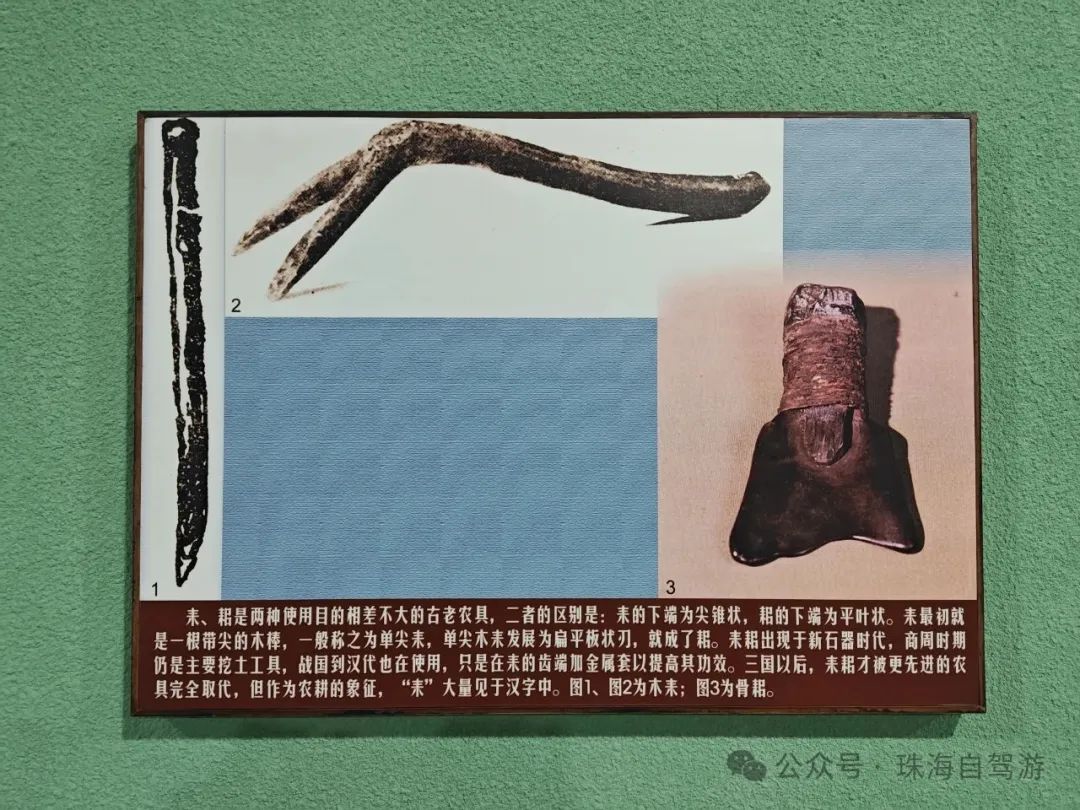

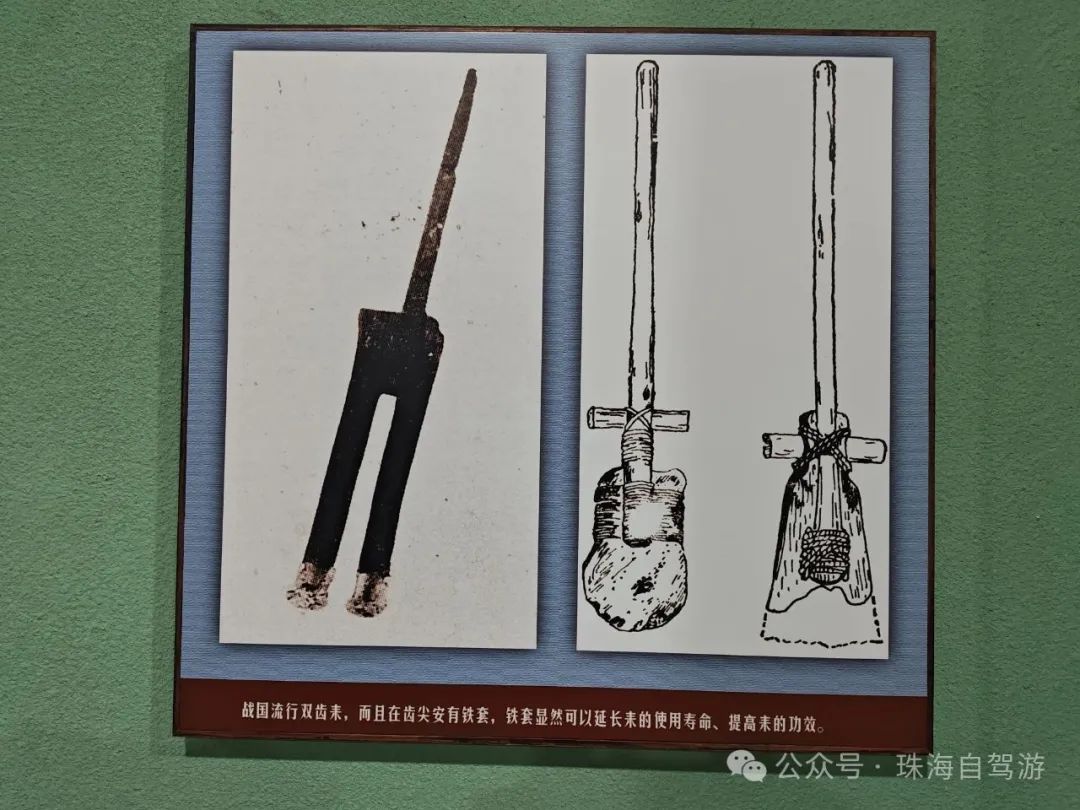

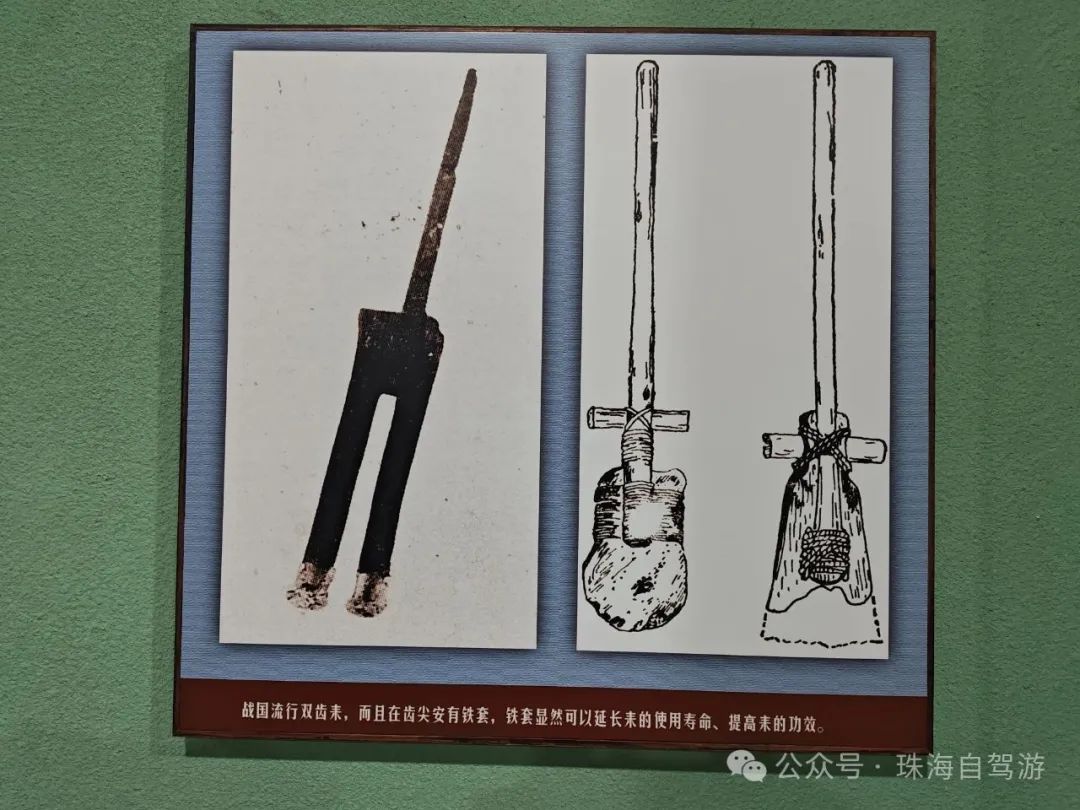

耒和耜都是古老农具,耒的下端为尖锥状,耜的下端为平叶状,单尖木耒发展为扁平板状刃,就成了耜。

大禹治水,手持的就是耒。经过漫长的刀耕火种,才逐步演化为犁。在耒阳停留时间仅有一天半,最大的收获就是把耒(lěi)和耜(sì)这个两个字反复查了几次,终于知道怎么读了。读懂两字,便揭开了农耕文明的扉页。